Qualität / Qualitätssicherung

Unsere Artikel zu: alle

()

18.11.2025

Podcast "Tofu Talks – Ein Gespräch über Schweizer Biosoja"

In dieser Folge von "FiBL Focus" spricht Anke Beermann mit FiBL Forscher Matthias Klaiss über den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz. Als Autor des neuen Merkblatts "Biologischer Anbau von Soja" gibt er praxisnahe Einblicke in eine Kulturpflanze, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sowohl für die Fütterung als auch für die ...

In dieser Folge von "FiBL Focus" spricht Anke Beermann mit FiBL Forscher Matthias Klaiss über den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz. Als Autor des neuen Merkblatts "Biologischer Anbau von Soja" gibt er praxisnahe Einblicke in eine Kulturpflanze, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sowohl für die Fütterung als auch für die menschliche Ernährung.

|44|43|

Mehr lesen

2025

FiBL

fibl.org: Podcast \"Tofu Talks – Ein Gespräch über Schweizer Biosoja\"

0_1763462108

1763462108

18.11.2025

Podcast "Bohne gut, alles gut – die Lupinenrevolution"

Lupinen sind nicht nur als Blumen im Garten eine Augenweide, sondern auch gut für Bienen und Hummeln. Sie sind auch wahre Proteinwunder und könnten unsere Ernährung revolutionieren. Wie das geht, wird in der neuen Podcast-Folge von "FiBL Focus" behandelt.

Lupinen sind nicht nur als Blumen im Garten eine Augenweide, sondern auch gut für Bienen und Hummeln. Sie sind auch wahre Proteinwunder und könnten unsere Ernährung revolutionieren. Wie das geht, wird in der neuen Podcast-Folge von "FiBL Focus" behandelt.

|44|41|48|46|

Mehr lesen

2025

FiBL

fibl.org: Podcast \"Bohne gut, alles gut – die Lupinenrevolution\"

0_1763462075

1763462075

18.11.2025

Merkblatt: Biologischer Anbau von Soja

Das Merkblatt informiert über alle für den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz relevanten Aspekte.

Das Merkblatt informiert über alle für den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz relevanten Aspekte.

fibl.org: Merkblatt "Biologischer Anbau von Soja"

|38|43|

Mehr lesen

2025

FiBL

fibl.org: Merkblatt \"Biologischer Anbau von Soja\"

0_1763461352

1763461352

30.10.2025

Gemeinsam die Sorten der Zukunft finden am BioLeguminosenTag 2025

Wie können Züchtung und Verarbeitung zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von Hülsenfrüchten für die Lebensmittelproduktion zu nutzen? Dieser Frage widmete sich der BioLeguminosenTag 2025 mit Fachvorträgen, einem Workshop sowie einer Betriebsführung bei der New Roots AG. Der BioLeguminosenTag fand im Rahmen der Tage der Agrarökologie statt. Abgerundet wu...

Wie können Züchtung und Verarbeitung zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von Hülsenfrüchten für die Lebensmittelproduktion zu nutzen? Dieser Frage widmete sich der BioLeguminosenTag 2025 mit Fachvorträgen, einem Workshop sowie einer Betriebsführung bei der New Roots AG. Der BioLeguminosenTag fand im Rahmen der Tage der Agrarökologie statt. Abgerundet wurde der von gzpk und FiBL organisierte Tag durch Degustationen und einen feinen Apéro.

Ganzen Artikel lesen (bioaktuell.ch)

Rückblick-Video (youtube.com)

|40|44|41|43|46|

Mehr lesen

2025

FiBL

Ganzen Artikel lesen (bioaktuell.ch)

Rückblick-Video (youtube.com)

0_1761830021

1761830021

17.09.2025

Mischkultur im Fokus: Rückblick Flurbegehung Hülsenfrüchte

Im Juni fand im Rahmen des Protein Power Networks eine Flurbegehung in Lichtenstein statt zu verschiedensten Hülsenfruchtkulturen. Im Fokus der Diskussionen stand die Frage nach geeigneten Mischpartnern für Leguminosen.

Im Juni fand im Rahmen des Protein Power Networks eine Flurbegehung in Lichtenstein statt zu verschiedensten Hülsenfruchtkulturen. Im Fokus der Diskussionen stand die Frage nach geeigneten Mischpartnern für Leguminosen.

Die Flurbegehung verschiedenster Hülsenfruchtkulturen am 26. Juni in Lichtenstein war spannend – und ziemlich nass. Im Rahmen des Protein Power Networks führte Florian Bernardi vom Verein Feldfreunde (www.feldfreunde.li) zu Feldern voller Ackerbohnen, Linsen, Soja, Kichererbsen und Platterbsen. Im strömenden Regen gaben Landwirte Einblick in den Anbau und in die Herausforderungen des Jahres 2025, was fruchtvolle Diskussionen bezüglich Praktiken und möglichen Mischkulturen hervorrief. Die Flurbegehung endete im trockenen Verarbeitungsraum des Biohof Näschers. Dort zeigte Andreas Näscher den Teil der Wertschöpfungskette nach dem Feld. Er führte die Gruppe durch die hofeigene Anlage, welche für Reinigung, Sortierung und Lagerung gerüstet wurde.

Die Diskussionen kreisten mehrheitlich um die optimalen Mischpartner für Leguminosen. Als mögliche Mischkulturen wurden zum Beispiel Platterbsen mit Hafer, oder Linsen mit Gerste, Hafer oder Hirse besprochen. Eine weitere Erkenntnis war, dass das Timing von Saatzeitpunkt und Reife in Mischkulturen gut aufeinander abgestimmt sein muss, damit bei der Ernte beide Kulturen reif sind. Besonders für Linsen und Platterbsen ist ausserdem eine stabile Stützfrucht und ebenso das optimale Mischverhältnis wichtig, damit Verluste aufgrund von Lagerung vermindert werden können.

||

Mehr lesen

2025

Die Flurbegehung verschiedenster Hülsenfruchtkulturen am 26. Juni in Lichtenstein war spannend – und ziemlich nass. Im Rahmen des Protein Power Networks führte Florian Bernardi vom Verein Feldfreunde (www.feldfreunde.li) zu Feldern voller Ackerbohnen, Linsen, Soja, Kichererbsen und Platterbsen. Im strömenden Regen gaben Landwirte Einblick in den Anbau und in die Herausforderungen des Jahres 2025, was fruchtvolle Diskussionen bezüglich Praktiken und möglichen Mischkulturen hervorrief. Die Flurbegehung endete im trockenen Verarbeitungsraum des Biohof Näschers. Dort zeigte Andreas Näscher den Teil der Wertschöpfungskette nach dem Feld. Er führte die Gruppe durch die hofeigene Anlage, welche für Reinigung, Sortierung und Lagerung gerüstet wurde.

Die Diskussionen kreisten mehrheitlich um die optimalen Mischpartner für Leguminosen. Als mögliche Mischkulturen wurden zum Beispiel Platterbsen mit Hafer, oder Linsen mit Gerste, Hafer oder Hirse besprochen. Eine weitere Erkenntnis war, dass das Timing von Saatzeitpunkt und Reife in Mischkulturen gut aufeinander abgestimmt sein muss, damit bei der Ernte beide Kulturen reif sind. Besonders für Linsen und Platterbsen ist ausserdem eine stabile Stützfrucht und ebenso das optimale Mischverhältnis wichtig, damit Verluste aufgrund von Lagerung vermindert werden können.

0_1758112167

1758112167

02.06.2025

Eichmühle

Die Eichmühle in Beinwil AG veredelt Hülsenfrüchte und andere Spezialkulturen - von der Annahme über die Reinigung bis zur Schälung.

Die Eichmühle in Beinwil AG veredelt Hülsenfrüchte und andere Spezialkulturen - von der Annahme über die Reinigung bis zur Schälung.

Die Eichmühle AG ist ein innovatives Getreidecenter mit modernster Infrastruktur in Beinwil AG. Das Angebot umfasst zum Beispiel die Veredelung von Reis, Linsen, Dinkel und Kürbiskernen sowie die Annahme von Saatgut wie Raps, Weizen, Dinkel oder Mais. Ausserdem werden Gourmetprodukte wie Urdinkel-Kernotto hergestellt.

eichmuehle.swiss: Webseite der Eichmühle

|47|

Mehr lesen

Die Eichmühle AG ist ein innovatives Getreidecenter mit modernster Infrastruktur in Beinwil AG. Das Angebot umfasst zum Beispiel die Veredelung von Reis, Linsen, Dinkel und Kürbiskernen sowie die Annahme von Saatgut wie Raps, Weizen, Dinkel oder Mais. Ausserdem werden Gourmetprodukte wie Urdinkel-Kernotto hergestellt.

eichmuehle.swiss: Webseite der Eichmühle

0_1748878562

1748878562

18.03.2025

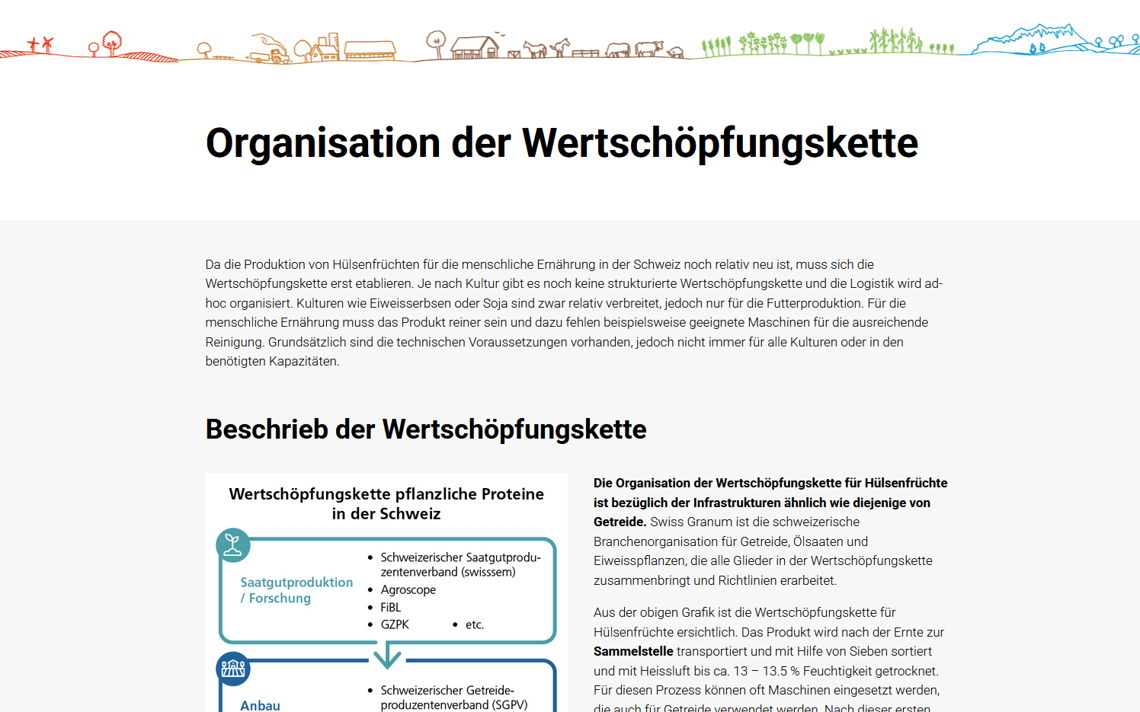

Wertschöpfungsketten von Hülsenfrüchten

In diesem Artikel wird die Wertschöpfungskette von Hülsenfrüchten dargestellt, inklusive der wichtigsten Schweizer Stakeholder. Die grösste Herausforderung ist aktuell die geringe Verarbeitungsmenge.

In diesem Artikel wird die Wertschöpfungskette von Hülsenfrüchten dargestellt, inklusive der wichtigsten Schweizer Stakeholder. Die grösste Herausforderung ist aktuell die geringe Verarbeitungsmenge.

|44|46|

Mehr lesen

Artikel: Organisation der Wertschöpfungsketten

0_1742311663

1742311663

18.03.2025

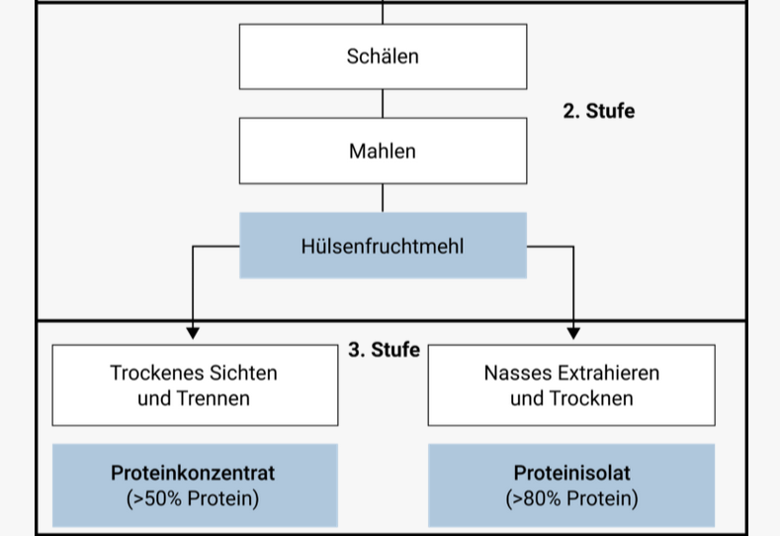

Übersicht Verarbeitungsstufen

Nicht alle Hülsenfrüchte können direkt verkauft werden, da Konsument*innen z.B. nicht an unverarbeiteten Soja gewöhnt sind. Folgender Artikel gibt eine Zusammenfassung über die verschiedenen möglichen Verarbeitungsstufen für Hülsenfrüchte.

Nicht alle Hülsenfrüchte können direkt verkauft werden, da Konsument*innen z.B. nicht an unverarbeiteten Soja gewöhnt sind. Folgender Artikel gibt eine Zusammenfassung über die verschiedenen möglichen Verarbeitungsstufen für Hülsenfrüchte.

|44|46|

Mehr lesen

Artikel: Übersicht Verarbeitungsstufen

0_1742305214

1742305214

18.03.2025

Coop Plant Based Food Report 2025

Wie steht die Schweizer Bevölkerung aktuell zu veganen Ersatzprodukten? Der neue Plant Based Food Report von Coop zeigt die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage auf.

Wie steht die Schweizer Bevölkerung aktuell zu veganen Ersatzprodukten? Der neue Plant Based Food Report von Coop zeigt die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage auf.

|44|48|

Mehr lesen

Artikel: Plant Based Food Report 2025

0_1742304261

1742304261

11.03.2025

Übersicht Marktentwicklung und Politik

In diesem Artikel von Agridea gibt es einen Überblick zu Marktzahlen vom Verkauf pflanzlicher Proteine in den letzten Jahren. Ausserdem werden Importmengen verglichen und die politischen Rahmenbedingungen skizziert.

In diesem Artikel von Agridea gibt es einen Überblick zu Marktzahlen vom Verkauf pflanzlicher Proteine in den letzten Jahren. Ausserdem werden Importmengen verglichen und die politischen Rahmenbedingungen skizziert.

Hier geht es zum Artikel: Pflanzliche Proteine: Marktentwicklung und Politik

|44|48|

Mehr lesen

2025

Agridea

Hier geht es zum Artikel: Pflanzliche Proteine: Marktentwicklung und Politik

0_1741683691

1741683691

28.01.2025

Karte: Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben

Hier findest du eine Übersicht über Betriebe, welche auch Kleinmengen für die Direktvermarktung verarbeiten. Einige davon verarbeiten bereits Hülsenfrüchte. Lohnverarbeitungsbetriebe können sich hier registrieren, um ihre online-Sichtbarkeit zu erhöhen.

Hier findest du eine Übersicht über Betriebe, welche auch Kleinmengen für die Direktvermarktung verarbeiten. Einige davon verarbeiten bereits Hülsenfrüchte. Lohnverarbeitungsbetriebe können sich hier registrieren, um ihre online-Sichtbarkeit zu erhöhen.

Wer Rohstoffe vom eigenen Hof zu Lebensmitteln verarbeiten lassen möchte, findet auf dieser interaktiven Karte eine Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben, die verschiedenste Arten der Lohnverarbeitung anbieten. Die aufgeführten Metzgereien, Mostereien, Mühlen und anderen Betriebe ermöglichen Verarbeitungsschritte für die Biolebensmittelherstellung oder stellen ihre Verarbeitungsräume und -maschinen zur Verfügung.

Lohnverarbeitungsbetriebe können sich jetzt anmelden, um online präsent zu sein.

Hier geht es zu der Karte mit Lohnverarbeitungsbetrieben:

https://www.bioaktuell.ch/verarbeitung/lohnverarbeitung/lohnverarbeitungsbetriebe-finden

|46|

Mehr lesen

Wer Rohstoffe vom eigenen Hof zu Lebensmitteln verarbeiten lassen möchte, findet auf dieser interaktiven Karte eine Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben, die verschiedenste Arten der Lohnverarbeitung anbieten. Die aufgeführten Metzgereien, Mostereien, Mühlen und anderen Betriebe ermöglichen Verarbeitungsschritte für die Biolebensmittelherstellung oder stellen ihre Verarbeitungsräume und -maschinen zur Verfügung.

Lohnverarbeitungsbetriebe können sich jetzt anmelden, um online präsent zu sein.

Hier geht es zu der Karte mit Lohnverarbeitungsbetrieben:

https://www.bioaktuell.ch/verarbeitung/lohnverarbeitung/lohnverarbeitungsbetriebe-finden

0_1738069956

1738069956

28.01.2025

Fostering Collaboration and Innovation in Switzerland in Culinary Practices

Interested in faba beans for human consumption?

Interested in faba beans for human consumption?

This article describes the latest work of the Swiss team in the project IntercropVALUES, which promotes, amongst others, the intercropping of wheat and faba beans for food production. The team organised a multi-stakeholder workshop and invited chefs in West Switzerland to experiment with faba bean flour in their kitchen. As a result, a cook from a nursery experimented with faba bean flour in bread, which led to very satisfactory outcomes.

Read the complete article:

https://intercropvalues.eu/case-studies/fostering-collaboration-and-innovation-in-switzerland-in-culinary-practices/

|39|

Mehr lesen

This article describes the latest work of the Swiss team in the project IntercropVALUES, which promotes, amongst others, the intercropping of wheat and faba beans for food production. The team organised a multi-stakeholder workshop and invited chefs in West Switzerland to experiment with faba bean flour in their kitchen. As a result, a cook from a nursery experimented with faba bean flour in bread, which led to very satisfactory outcomes.

Read the complete article:

https://intercropvalues.eu/case-studies/fostering-collaboration-and-innovation-in-switzerland-in-culinary-practices/

0_1738059657

1738059657

05.06.2024

Lupinen als pflanzliche Milch-Alternative? «Durchblick» Podcast

Im Podcast "Durchblick" von Blick erzählt Christine Arncken vom FiBL Schweiz ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen für pflanzliche Milchalternativen.

Was kommt bei dir in den Kaffee oder ins Müesli? Kuhmilch oder eine Alternative aus Soja, Hafer oder Mandeln? Die Pflanzendrinks boomen – doch sind sie auch gesund? Und wie gross ist die Umweltbelastung? Diesen Fragen geht der Podcast «Durchblick» auf den Grund.

Christine Arncken vom FiBL Schweiz erzählt ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen. Diese können dem Soja Konkurrenz machen. Sie werden auch "Sojabohnen des Nordens" genannt, da sie kältetoleranter als Soja sind. Lupinen enthalten alle 21 essenziellen Aminosäuren sowie Eisen, ausserdem wirken sie gegen Bluthochdruck und antidiabetisch. Für Milchalternativen haben sie allerdings geschmackliche Nachteile.

Der Podcast erschien am 25.04.2024.

||

Anschauen

Blick

Was kommt bei dir in den Kaffee oder ins Müesli? Kuhmilch oder eine Alternative aus Soja, Hafer oder Mandeln? Die Pflanzendrinks boomen – doch sind sie auch gesund? Und wie gross ist die Umweltbelastung? Diesen Fragen geht der Podcast «Durchblick» auf den Grund.

Christine Arncken vom FiBL Schweiz erzählt ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen. Diese können dem Soja Konkurrenz machen. Sie werden auch \"Sojabohnen des Nordens\" genannt, da sie kältetoleranter als Soja sind. Lupinen enthalten alle 21 essenziellen Aminosäuren sowie Eisen, ausserdem wirken sie gegen Bluthochdruck und antidiabetisch. Für Milchalternativen haben sie allerdings geschmackliche Nachteile.

Der Podcast erschien am 25.04.2024.

0_1717587350

1717587350

29.02.2024

Pflanzliche Proteine als Fleischersatz: eine Betrachtung für die Schweiz

Soll die Eigenversorgung an pflanzlichem Protein für die menschliche Ernährung ausgebaut werden, bedarf es einer möglichst gesamthaften Betrachtung. In dieser Studie wird die Situation in der Schweiz systemisch analysiert. Es wird aufgezeigt, welche proteinreichen Pflanzen sich besonders für einen nachhaltigen und ökologischen Anbau eignen, welches ernährung...

Soll die Eigenversorgung an pflanzlichem Protein für die menschliche Ernährung ausgebaut werden, bedarf es einer möglichst gesamthaften Betrachtung. In dieser Studie wird die Situation in der Schweiz systemisch analysiert. Es wird aufgezeigt, welche proteinreichen Pflanzen sich besonders für einen nachhaltigen und ökologischen Anbau eignen, welches ernährungsphysiologische Potenzial sie mitbringen und welche Prozessschritte notwendig sind, um sie zu Proteinkonzentraten und -isolaten aufzuarbeiten, die sich wiederum zur Herstellung von Fleischersatzprodukten eignen.

|44|46|

Mehr lesen

2018

Agrarforschung Schweiz

Artikel auf agrarforschungschweiz.ch

0_1709194035

1709194035

16.02.2024

Umstellung auf Körnerleguminosen ist Chance für mehr Nachhaltigkeit

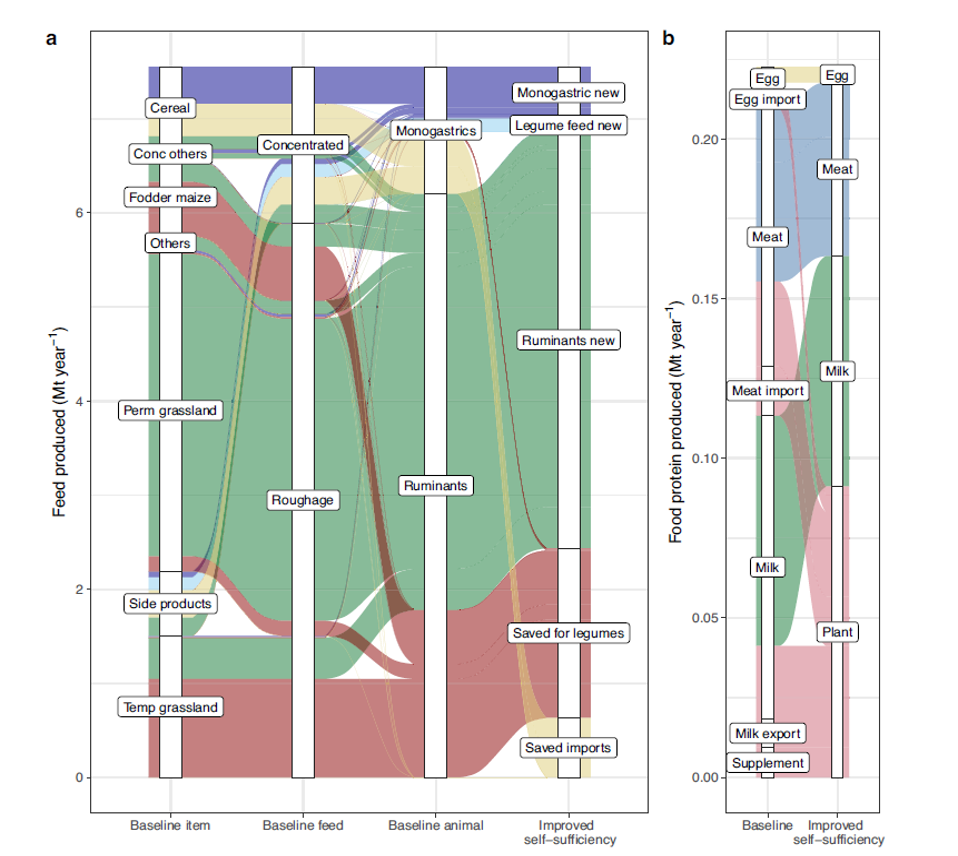

Die Schweizer Landwirtschaft kann nachhaltiger und autarker werden, indem sie vom Futtermittel- auf den Körnerleguminosenanbau umstellt.

Switzerland’s livestock production causes high environmental costs and depends strongly on feed imports. While plant-based protein demand increases, the local grain legume production is negligible ( ~ 9000 hectares). Here, we investigated the potential of sustainable legume protein production based on an expert survey followed by a quantitative analysis base...

Switzerland’s livestock production causes high environmental costs and depends strongly on feed imports. While plant-based protein demand increases, the local grain legume production is negligible ( ~ 9000 hectares). Here, we investigated the potential of sustainable legume protein production based on an expert survey followed by a quantitative analysis based on yield, soil, terrain and climate data. Pea, soybean and faba bean showed high potential for Swiss agriculture given adaptions in policy, pricing and breeding. The potential grain legume production area was 107,734 hectares on suitable arable land (Scenario I). Switzerland’s self-sufficiency could be increased by cutting imports and maximizing legume production on 181,479 hectares (Scenario II) in expense of grassland and fodder maize. This would replace approximately 41% of animal protein consumption with plant-based protein, preserving 32% of milk and 24% of meat protein. In conclusion, domestic legume production could be substantially increased while improving human and environmental health.

Link zum ETH-Blog: Anbauschlacht mit Hülsenfrüchten

|48|

Mehr lesen

2024

Nature

Link zum ETH-Blog: Anbauschlacht mit Hülsenfrüchten

0_1708093338

1708093338

16.02.2024

Verbesserte Resistenz, aber erhöhter Alkaloidgehalt bei Weissen Lupinen

Zwei neue Sorten, die weniger anfällig auf die Pilzkrankheit Anthraknose sind, weisen einen erhöhten Alkaloidgehalt auf. Ein neues Projekt zur Alkaloidüberwachung beginnt 2024.

Zwei neue Sorten, die weniger anfällig auf die Pilzkrankheit Anthraknose sind, weisen einen erhöhten Alkaloidgehalt auf. Ein neues Projekt zur Alkaloidüberwachung beginnt 2024.

|38|41|

Mehr lesen

2024

Bioaktuell

0_1708071647

1708071647

15.02.2024

Protein Lab Report 2024

Das Schweizer Ernährungssystem steht vor der grossen Herausforderung, die Umweltauswirkungen des aktuellen Fleischkonsums zu reduzieren und den ethischen Aspekten der Massentierhaltung gerecht zu werden. Die Proteinwende ist die Antwort darauf, doch regulatorische Hürden und mangelnde Vernetzung innerhalb der pflanzlichen Proteinbranche erschweren diesen Wan...

Das Schweizer Ernährungssystem steht vor der grossen Herausforderung, die Umweltauswirkungen des aktuellen Fleischkonsums zu reduzieren und den ethischen Aspekten der Massentierhaltung gerecht zu werden. Die Proteinwende ist die Antwort darauf, doch regulatorische Hürden und mangelnde Vernetzung innerhalb der pflanzlichen Proteinbranche erschweren diesen Wandel.

Das Protein Lab wurde ins Leben gerufen, um Akteure aus verschiedenen Bereichen des Ernährungssystems zusammen zu führen, systemische Barrieren zu analysieren und kooperative Lösungen zu fördern. Mit der Einführung neuer Methoden und eines systemischen Ansatzes förderte das Protein Lab das Verständnis des komplexen Ernährungssystems und das Bewusstsein über die Notwendigkeit von kooperativer Zusammenarbeit der sich darin befindenden Akteure. Es konnten bedeutende Hebelpunkte innerhalb und ausserhalb des Proteinsystems identifiziert werden, die für den benötigten Wandel aktiviert werden müssen.

|48|43|

Mehr lesen

2024

Sentience, collaboratio helvetica, Berner Fachhochschule

0_1708004155

1708004155

24.07.2023

Alkaloidanalyse bei Lupinen

Voraussetzung für die Lebensmittelproduktion

Die Lupine ist für den Schweizer Anbau eine interessante Ackerkultur. Sie bietet eine pflanzliche Proteinquelle, kann als Leguminose Stickstoff im Boden binden und hat durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten Potential in der Vermarktung. Allerdings enthalten Lupinen Alkaloide, pflanzliche Abwehrstoffe, die ab einer bestimmten Dosis für Mensch und Ti...

Die Lupine ist für den Schweizer Anbau eine interessante Ackerkultur. Sie bietet eine pflanzliche Proteinquelle, kann als Leguminose Stickstoff im Boden binden und hat durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten Potential in der Vermarktung. Allerdings enthalten Lupinen Alkaloide, pflanzliche Abwehrstoffe, die ab einer bestimmten Dosis für Mensch und Tier giftig sein können.

Der Alkaloidgehalt kann je nach Sorte und Anbaubedingungen variieren und sollte nach der Ernte bestimmt werden. Dieses Merkblatt gibt Informationen und Hilfestellungen zur Alkaloidanalyse und -reduktion in Lupinen. Es richtet sich an Produzentinnen und Produzenten, Sammelstellen, Verarbeitungsbetriebe und alle interessierten Personen aus der Praxis.

|38|44|41|45|

Mehr lesen

2023

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

0_1690206584

1690206584

11.07.2023

Richtpreise für Biofuttergetreide und Eiweisspflanzen erhöht

Anlässlich der Richtpreisrunde vom 17. Mai 2022 haben Produzentenvertreter, Mischfutterhersteller und Importeure die Richtpreise für Knospe-Futtergetreide und Eiweisspflanzen angepasst.

Anlässlich der Richtpreisrunde vom 17. Mai 2022 haben Produzentenvertreter, Mischfutterhersteller und Importeure die Richtpreise für Knospe-Futtergetreide und Eiweisspflanzen angepasst.

|44|48|

Mehr lesen

2022

Bio Suisse

0_1689081460

1689081460

28.06.2023

Soja Factsheet

Körnerleguminose mit Pfahlwurzel, die bis zu 1.5m lang werden kann. Nur 20 bis 80% der Blüten setzen Hülsenfrüchte an.

Körnerleguminose mit Pfahlwurzel, die bis zu 1.5m lang werden kann. Nur 20 bis 80% der Blüten setzen Hülsenfrüchte an.

|38|43|

Mehr lesen

2021

Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau

0_1687954345

1687954345

28.06.2023

Lupinen Factsheet

Lupinen gehören zu den Leguminosen. Man unterscheidet zwischen wilden/ Gartenlupinen und Süsslupinen (weisse, blaue und gelbe Lupinen). Wilde und Gartenlupinen sind giftig auf-grund der Gerbstoffe.

Lupinen gehören zu den Leguminosen. Man unterscheidet zwischen wilden/ Gartenlupinen und Süsslupinen (weisse, blaue und gelbe Lupinen). Wilde und Gartenlupinen sind giftig auf-grund der Gerbstoffe.

|38|41|

Mehr lesen

2021

Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau

0_1687953445

1687953445

27.06.2023

Eiweisserbsen Factsheet

Die Eiweisserbse gehört zu der Familie der Leguminosen und kann somit Luftstickstoff fixieren. Es han-delt sich um eine grosskörnige Leguminose, die sich vielseitig als Kraftfutterkomponente einsetzen lässt.

Die Eiweisserbse gehört zu der Familie der Leguminosen und kann somit Luftstickstoff fixieren. Es han-delt sich um eine grosskörnige Leguminose, die sich vielseitig als Kraftfutterkomponente einsetzen lässt.

|38|40|

Mehr lesen

2021

Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau

0_1687873458

1687873458

27.06.2023

Kichererbsen Factsheet

Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten und können eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen. Pro Hülse sind ein bis drei Kichererbsen enthalten (i.d.R. zwei).

Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten und können eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen. Pro Hülse sind ein bis drei Kichererbsen enthalten (i.d.R. zwei).

|38|

Mehr lesen

2021

Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau

0_1687871617

1687871617

27.06.2023

Ackerbohne Factsheet

Grosskörnige Leguminose mit geeigneter Proteinqualität für die Milchviehfütterung und guter Durch-wurzelung des Bodens. Es wird zwischen Winter- und Sommerackerbohnen unterschieden, wobei sich diese bezüglich Vegetationsdauer, Anzahl Seitentriebe und Blütezeit unterscheiden.

Grosskörnige Leguminose mit geeigneter Proteinqualität für die Milchviehfütterung und guter Durch-wurzelung des Bodens. Es wird zwischen Winter- und Sommerackerbohnen unterschieden, wobei sich diese bezüglich Vegetationsdauer, Anzahl Seitentriebe und Blütezeit unterscheiden.

|39|38|

Mehr lesen

2021

Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau

0_1687864775

1687864775

31.05.2023

Marktpotential für Lupinen aus Schweizer Anbau

Bericht

Wir brauchen in der Schweiz ein ausgewogeneres Ernährungssystem das mehr Gewicht auf eine pflanzliche Ernährung setzt. Sowohl auf Produktions- als auch Konsumseite haben tierische Produkte einen zu hohen Stellenwert (BLV, 2021; BLW, 2021a) 1 . Dieses Ungleichgewicht zwischen pflanzlichen und tierischen Produkten sprengt un...

Wir brauchen in der Schweiz ein ausgewogeneres Ernährungssystem das mehr Gewicht auf eine pflanzliche Ernährung setzt. Sowohl auf Produktions- als auch Konsumseite haben tierische Produkte einen zu hohen Stellenwert (BLV, 2021; BLW, 2021a) 1 . Dieses Ungleichgewicht zwischen pflanzlichen und tierischen Produkten sprengt unsere planetaren Grenzen (Willett et al., 2019). Um dem Klimawandel und dem Verlust an Biodiversität entgegenzuwirken drängt sich eine Transformation des Ernährungssystems auf.

|44|48|

Mehr lesen

2023

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

0_1685539677

1685539677

31.05.2023

Lupinen für die Humanernährung – Bekanntheit und Akzeptanz in der Schweiz

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL | Ackerstrasse 113 | Postfach 219 5070 Frick | Schweiz | Tel +41 62 865 72 72 | info.suisse@fibl.org | www.fibl.org Konsumentenbefragung

Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.

Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzen...

Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.

Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.

Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.

Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.

Das Projekt umfasst: (1,2) Entwicklung von Sortenkandidaten mit einer Kombination von Alkaloidarmut und Anthraknosetoleranz; (3) Aufbau eines Züchtungsprogramms der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) zur Entwicklung von Sorten aus dem fortgeschrittenen Genpool des FiBL; (4) Prüfen der Anbaueignung und Umweltstabilität von Sortenkandidaten und Marktsorten; (5) Identifikation des Marktpotenzials der weissen Lupine, Befragungen, Berechnungen und Vernetzung der Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette mit Durchführung von Workshops, insbesondere für Verarbeiter.

Mit der Konsumentenbefragung wurde auf ein konkretes Bedürfnis des sich im Aufbau bestehenden Netzwerks reagiert. So wurde im Stakeholder Workshop vom 19.01.22 das Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis der Bekanntheit und Akzeptanz von Lupinenprodukten bei Konsumierenden identifiziert.

Im Anschluss werden das Studiendesign inklusive Forschungsfragen und die Ergebnisse der Konsumentenforschung präsentiert.

|44|48|

Mehr lesen

2022

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiB

Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.

Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.

Das Projekt umfasst: (1,2) Entwicklung von Sortenkandidaten mit einer Kombination von Alkaloidarmut und Anthraknosetoleranz; (3) Aufbau eines Züchtungsprogramms der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) zur Entwicklung von Sorten aus dem fortgeschrittenen Genpool des FiBL; (4) Prüfen der Anbaueignung und Umweltstabilität von Sortenkandidaten und Marktsorten; (5) Identifikation des Marktpotenzials der weissen Lupine, Befragungen, Berechnungen und Vernetzung der Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette mit Durchführung von Workshops, insbesondere für Verarbeiter.

Mit der Konsumentenbefragung wurde auf ein konkretes Bedürfnis des sich im Aufbau bestehenden Netzwerks reagiert. So wurde im Stakeholder Workshop vom 19.01.22 das Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis der Bekanntheit und Akzeptanz von Lupinenprodukten bei Konsumierenden identifiziert.

Im Anschluss werden das Studiendesign inklusive Forschungsfragen und die Ergebnisse der Konsumentenforschung präsentiert.

0_1685539382

1685539382

31.05.2023

Studie zum pflanzenbasierten Genuss in der Schweiz

Plant Based Food Report 2022

Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt...

Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren künftigen Konsum ein?

Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original

nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren

künftigen Konsum ein? Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.

nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren

künftigen Konsum ein? Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.

|44|48|

Mehr lesen

Coop Marktforschung in Zusammenarbeit mit LINK

Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren künftigen Konsum ein?

Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.

0_1685538166

1685538166

30.05.2023

Anbau von Weissen Lupinen

Kältetolerante Eiweissfrucht mit ökologischem Plus

Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten

Saatgut, eine möglichst ...

Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten

Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.

Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.

Abbildung 1. Die Weisse Lupine.

Abbildung 1. Die Weisse Lupine.

Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.

Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.

Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.

Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.

Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.

Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.

Abbildung 1. Die Weisse Lupine.

Abbildung 1. Die Weisse Lupine.

Anwendbarkeit

Thema: Erfolgreicher Anbau der Weissen Lupine Für: Anbauer von Körnerleguminosen Wo: Kalkarme Böden ohne Staunässe Aussaatzeit: März (April), frühestmöglich Erntezeit: spät! (August-September) Technik: entweder Reihenabstand wie Getreide und ein- bis zweimal striegeln, oder 50 cm Reihenabstand und mehrmals hacken. Mähdrescher Follow-up: Vermarktung vor Aussaat klären. Sehr geeignet als Rohstoff für Nahrungsmittel Bedeutung: Eiweissfrucht ohne N-Düngung mit sehr guter Vorfruchtwirkung, kältetolerantEntscheidungshilfen

Bezogen auf den Proteingehalt der Samen und das Aminosäuremuster, sind Weisse Lupinen nach Sojabohnen für Tierfütterung und menschliche Ernährung die wertvollsten Eiweissfrüchte. Die Erträge liegen meist um die 3 t/ha (Schwankungen von 2 bis 4 t/ha sind möglich). Vorteile gegenüber Sojabohnen sind vor allem die Aussaatmöglichkeit bereits im März (Frost bis -5 °C ist kein Problem), eine bessere Vorfruchtwirkung und deutlich sichtbare Blüten, die attraktiv für Hummeln und Bienen sind. Lupinen gedeihen gut auf sauren, phosphorarmen Böden. Nachteile der Weissen Lupinen sind die Gefahr, durch Anthraknose einen grossen Teil der Ernte zu verlieren, Probleme mit Spätverunkrautung, die relativ späte Ernte (Mitte bis Ende August) und ungeklärte Vermarktungsmöglichkeiten.Zur Vermeidung der Brennfleckenkrankheit

Der wichtigste Schlüssel zum Erfolgist ein Vermeiden der Brennfleckenkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut übertragen wird. Daher sollte nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden, das auch optisch „sauber“ aussieht. Alle bisher erhältlichen Sorten sind anfällig auf die Krankheit. In Deutschland ist seit 2019 die weniger anfällige Sorte „Frieda“ zugelassen, die sich im Anbau 2019 an zwei Versuchsorten in der Schweiz bewährt hat. Auch die französische Sorte „Sulimo“ erwies sich bisher (an zwei Orten und in drei Versuchsjahren) als weniger anfällig und sehr ertragsstark. Ab 2020 steht auch die laut Züchter weniger anfällige Sorte „Celina“ zur Verfügung, mit der wir aber noch keine Erfahrungen haben. Am wenigsten Probleme mit Anthraknose gibt es auf sommertrockenen, windreichen Standorten mit pH-Werten unter 7.Erfolgsfaktoren vor dem Anbau

Kalkgehalt des Bodens: Lupinen sind sehr sensibel auf den Kalkgehalt im Boden. Erfahrungen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Praxisversuchen zeigen: Bei Gehalten < 3 % ist ein Anbau möglich, zwischen 3-10 % wird ein Tastversuch empfohlen, ab 10 % ist der Anbau nicht möglich. Da Böden mit höherem Kalkgehalt in der Regel auch höhere pH-Werte haben, wird in der Literatur meist nur der pH-Wert als kritische Grösse genannt. In Arbeiten aus Frankreich wurde jedoch gezeigt, dass insbesondere der Kalk (CaCO3) in den feinen Fraktionen Ton und Schluff die Lupinen daran hindert, die Menge an Eisen aus dem Boden aufzunehmen, die die Knöllchen für die Stickstoff-Fixierung brauchen (Duthion 1992). Die Folge ist ein Stickstoffmangel für die Pflanzen, der sich an gelblichen Blättern und kümmerlichem Wachstum zeigt (Kalkchlorose). Auf einem solchen Boden ist auch die Anfälligkeit auf Anthraknose erhöht. Geimpfte Lupinenpflanzen (s. unten) sollten ein kräftiges dunkles Grün haben, ansonsten ist der Boden nicht für den Lupinenanbau geeignet. In der Regel sollte der pH-Wert des Bodens tiefer als 7 sein. Impfung: Lupinensaatgut muss, wie Soja-bohnen, vor dem Anbau mit Knöllchenbakterien geimpft werden. So können die Wurzeln zusammen mit den Bakterien die Stickstoff-fixierenden Knöllchen bilden, und eine Stickstoff-Düngung ist nicht notwendig. Diese Bodenbakterien sind in Böden, auf denen in den letzten Jahren keine Lupinen angebaut wurden, nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Versuche konnten eindrucksvoll zeigen, dass die Impfung leicht zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung des Ertrages führt. Das gängigste dieser Impfmittel ist ein schwarzes Pulver auf Torfbasis, das lebende Bakterien enthält. Es kann zusammen mit dem Saatgut im Saatguthandel bestellt werden und wird am besten direkt vor der Aussaat mit dem Saatgut vermischt, bis die Samen rundum schwarz sind. Da UV-Licht die Bakterien tötet, sollte das Impfmittel oder das fertig geimpfte Saatgut vor Sonnenlicht geschützt und kühl gelagert werden (siehe auch Practice Note 1).Erfolgsfaktoren während Anbau und Ernte

Unkrautbekämpfung: Im Vorauflauf wird, auch im konventionellen Anbau, eine Unkrautkur (Falsches Saatbett) oder Blindstriegeln empfohlen (bis 3 Tage nach der Aussaat). Besondere Vorsicht ist geboten, um nicht auf die Saat zu fahren. Die Weissen Lupinen können ca. 4-6 Wochen nach der Aussaat gehackt oder gestriegelt werden (Abbildung 2). Weisse Lupinen werden ähnlich wie Soja gehackt (siehe auch Practice Note 2). Idealerweise sollte Hacken/Striegeln nachmittags durchgeführt werden, wenn der Turgor in den Pflanzen geringer ist, um Verletzungen zu vermeiden. Etwa 8 Wochen nach der Aussaat, zu Beginn der Blütezeit, lohnt sich ein Kontrollgang über das Feld bei trockenem Wetter. Zu dieser Zeit sind die ersten Nester von Anthraknose sichtbar (Abbildung 4) und eine Entfernung und Abführung der befallenen Pflanzen von Hand kann helfen zu verhindern, dass sich die Krankheit von diesen Nestern aus noch schneller ausbreitet. Ernte: Weisse Lupinen reifen spät, d.h. in der Regel Ende August/Anfang September. In sehr heissen Jahren (wie z.B. 2015 und 2018) konnten sie schon in der ersten Augustwoche geerntet werden. Gibt es im Juli/August noch viele Niederschläge, kann sich die Ernte deutlich verspäten, da je nach Sorte und Witterung dann nochmals Seitentriebe gebildet werden. Der richtige Druschzeitpunkt ist erreicht, wenn die Samen in den Hülsen beim Anstossen „klappern“ und das meiste Stroh braun ist (Abbildung 3). Die Hülsen der Weissen Lupinen sind deutlich platzfester als die der Blauen Lupinen. Die Samen sind sehr gross, entsprechend muss der Dreschkorb möglichst weit offen sein. Die Dreschtrommel-Drehzahl sollte auf niedrigster Stufe eingestellt werden, die Windleistung sollte für schnelle Strohabtrennung hoch sein.Bei einer Feuchtigkeit über 14 % sollten die Samen schonend (unter 35 °C Lufttemperatur) nachgetrocknet werden. Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.

Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.

Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.

Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.

Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.

Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.

|38|41|

Mehr lesen

LIVESEED wird von der Europäischen Union im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogrammes Horizon 2020 unter dem Fördervertrag Nr. 727230, sowie vom Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation unter der Vertragsnummer 17.00090 gefördert.

2023

Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.

Abbildung 1. Die Weisse Lupine.

Anwendbarkeit

Thema: Erfolgreicher Anbau der Weissen Lupine

Für: Anbauer von Körnerleguminosen

Wo: Kalkarme Böden ohne Staunässe

Aussaatzeit: März (April), frühestmöglich

Erntezeit: spät! (August-September)

Technik: entweder Reihenabstand wie Getreide und ein- bis zweimal striegeln, oder 50 cm Reihenabstand und mehrmals hacken. Mähdrescher

Follow-up: Vermarktung vor Aussaat klären. Sehr geeignet als Rohstoff für Nahrungsmittel

Bedeutung: Eiweissfrucht ohne N-Düngung mit sehr guter Vorfruchtwirkung, kältetolerant

Entscheidungshilfen

Bezogen auf den Proteingehalt der Samen und das Aminosäuremuster, sind Weisse Lupinen nach Sojabohnen für Tierfütterung und menschliche Ernährung die wertvollsten Eiweissfrüchte. Die Erträge liegen meist um die 3 t/ha (Schwankungen von 2 bis 4 t/ha sind möglich). Vorteile gegenüber Sojabohnen sind vor allem die Aussaatmöglichkeit bereits im März (Frost bis -5 °C ist kein Problem), eine bessere Vorfruchtwirkung und deutlich sichtbare Blüten, die attraktiv für Hummeln und Bienen sind. Lupinen gedeihen gut auf sauren, phosphorarmen Böden. Nachteile der Weissen Lupinen sind die Gefahr, durch Anthraknose einen grossen Teil der Ernte zu verlieren, Probleme mit Spätverunkrautung, die relativ späte Ernte (Mitte bis Ende August) und ungeklärte Vermarktungsmöglichkeiten.

Zur Vermeidung der Brennfleckenkrankheit

Der wichtigste Schlüssel zum Erfolgist ein Vermeiden der Brennfleckenkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut übertragen wird. Daher sollte nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden, das auch optisch „sauber“ aussieht. Alle bisher erhältlichen Sorten sind anfällig auf die Krankheit. In Deutschland ist seit 2019 die weniger anfällige Sorte „Frieda“ zugelassen, die sich im Anbau 2019 an zwei Versuchsorten in der Schweiz bewährt hat. Auch die französische Sorte „Sulimo“ erwies sich bisher (an zwei Orten und in drei Versuchsjahren) als weniger anfällig und sehr ertragsstark. Ab 2020 steht auch die laut Züchter weniger anfällige Sorte „Celina“ zur Verfügung, mit der wir aber noch keine Erfahrungen haben. Am wenigsten Probleme mit Anthraknose gibt es auf sommertrockenen, windreichen Standorten mit pH-Werten unter 7.

Erfolgsfaktoren vor dem Anbau

Kalkgehalt des Bodens: Lupinen sind sehr sensibel auf den Kalkgehalt im Boden. Erfahrungen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Praxisversuchen zeigen: Bei Gehalten < 3 % ist ein Anbau möglich, zwischen 3-10 % wird ein Tastversuch empfohlen, ab 10 % ist der Anbau nicht möglich. Da Böden mit höherem Kalkgehalt in der Regel auch höhere pH-Werte haben, wird in der Literatur meist nur der pH-Wert als kritische Grösse genannt. In Arbeiten aus Frankreich wurde jedoch gezeigt, dass insbesondere der Kalk (CaCO3) in den feinen Fraktionen Ton und Schluff die Lupinen daran hindert, die Menge an Eisen aus dem Boden aufzunehmen, die die Knöllchen für die Stickstoff-Fixierung brauchen (Duthion 1992). Die Folge ist ein Stickstoffmangel für die Pflanzen, der sich an gelblichen Blättern und kümmerlichem Wachstum zeigt (Kalkchlorose). Auf einem solchen Boden ist auch die Anfälligkeit auf Anthraknose erhöht. Geimpfte Lupinenpflanzen (s. unten) sollten ein kräftiges dunkles Grün haben, ansonsten ist der Boden nicht für den Lupinenanbau geeignet. In der Regel sollte der pH-Wert des Bodens tiefer als 7 sein.

Impfung: Lupinensaatgut muss, wie Soja-bohnen, vor dem Anbau mit Knöllchenbakterien geimpft werden. So können die Wurzeln zusammen mit den Bakterien die Stickstoff-fixierenden Knöllchen bilden, und eine Stickstoff-Düngung ist nicht notwendig. Diese Bodenbakterien sind in Böden, auf denen in den letzten Jahren keine Lupinen angebaut wurden, nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Versuche konnten eindrucksvoll zeigen, dass die Impfung leicht zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung des Ertrages führt. Das gängigste dieser Impfmittel ist ein schwarzes Pulver auf Torfbasis, das lebende Bakterien enthält. Es kann zusammen mit dem Saatgut im Saatguthandel bestellt werden und wird am besten direkt vor der Aussaat mit dem Saatgut vermischt, bis die Samen rundum schwarz sind. Da UV-Licht die Bakterien tötet, sollte das Impfmittel oder das fertig geimpfte Saatgut vor Sonnenlicht geschützt und kühl gelagert werden (siehe auch Practice Note 1).

Erfolgsfaktoren während Anbau und Ernte

Unkrautbekämpfung: Im Vorauflauf wird, auch im konventionellen Anbau, eine Unkrautkur (Falsches Saatbett) oder Blindstriegeln empfohlen (bis 3 Tage nach der Aussaat). Besondere Vorsicht ist geboten, um nicht auf die Saat zu fahren. Die Weissen Lupinen können ca. 4-6 Wochen nach der Aussaat gehackt oder gestriegelt werden (Abbildung 2). Weisse Lupinen werden ähnlich wie Soja gehackt (siehe auch Practice Note 2). Idealerweise sollte Hacken/Striegeln nachmittags durchgeführt werden, wenn der Turgor in den Pflanzen geringer ist, um Verletzungen zu vermeiden. Etwa 8 Wochen nach der Aussaat, zu Beginn der Blütezeit, lohnt sich ein Kontrollgang über das Feld bei trockenem Wetter. Zu dieser Zeit sind die ersten Nester von Anthraknose sichtbar (Abbildung 4) und eine Entfernung und Abführung der befallenen Pflanzen von Hand kann helfen zu verhindern, dass sich die Krankheit von diesen Nestern aus noch schneller ausbreitet.

Ernte: Weisse Lupinen reifen spät, d.h. in der Regel Ende August/Anfang September. In sehr heissen Jahren (wie z.B. 2015 und 2018) konnten sie schon in der ersten Augustwoche geerntet werden. Gibt es im Juli/August noch viele Niederschläge, kann sich die Ernte deutlich verspäten, da je nach Sorte und Witterung dann nochmals Seitentriebe gebildet werden. Der richtige Druschzeitpunkt ist erreicht, wenn die Samen in den Hülsen beim Anstossen „klappern“ und das meiste Stroh braun ist (Abbildung 3). Die Hülsen der Weissen Lupinen sind deutlich platzfester als die der Blauen Lupinen. Die Samen sind sehr gross, entsprechend muss der Dreschkorb möglichst weit offen sein. Die Dreschtrommel-Drehzahl sollte auf niedrigster Stufe eingestellt werden, die Windleistung sollte für schnelle Strohabtrennung hoch sein.Bei einer Feuchtigkeit über 14 % sollten die Samen schonend (unter 35 °C Lufttemperatur) nachgetrocknet werden.

Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.

Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.

Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.

0_1685456324

1685456324

Keinen passenden Inhalt gefunden?

Mehr Informationen zu Leguminosen finden Sie am Legume Hub.